いま、子どもから青年、親世代から高齢者に至るまでの多世代が、

一人ひとりの 「こども」 に寄り添い、子どもの本質を見つめ「こどもを学ぶ社会」が求められています。

日本こども成育協会は、次代を担う子ども(0 歳~ 10 歳ごろ)の成長と発達を理解し、子ども一人ひとりが、自立した個人としてひとしく健やかに育つことができるよう、

最適な成育環境(人間・空間・時間・情報システム)の構築を目指します。

子どもの成育環境にあるモノやコトを創り出すことを「こども成育デザイン」と呼んでいます。

「育つ子ども」と「育てる大人」の幸福に配慮した「こども成育デザイン」が、

あらゆる産業やコミュニティにおいて、実現するように本協会は、発達心理学および子どもの成育に関する

諸科学の知見に基づいて製品やサービスの開発、人材育成の支援を行います。

現在、本協会では以下の「 3 つの視点」から子どもを学び、成育環境を構築する事業を行っています。

(2回のワークショップは品川区の多くのご親子の皆様にご参加いただき終了しました)

品川区の令和7年度ウェルビーイング・SDGs推進事業に採択された

エフバイタル株式会社による講演・ワークショップ。

第1回の2月8日(日)は都内でも珍しい積雪になるほどの雪でしたが

当日9組(1組は2月21日変更)の親子のご参加をいただきました。

沢井先生からぎゅっと凝縮された子どもの発達と親の関わり方についての講義に

うなづきながらメモを取る親御さんの姿が多数ありました。

続いてエフバイタル社の子どもを「観察する視点」のナビゲーションとなる

「ベビー・トラック・ナビ」体験では

スマホに表示される質問に答えながら日頃のわが子を思い浮かべる真剣な面持ちのご夫妻や

一緒に参加したお子さんと対話しながら入力する親御さんなど

子どもを見る目の解像度が一気にアップする時間となりました。

第2回(内容は第1回と同じ)は30組で開催予定。

お申し込みは下記をご覧ください。

対象:品川区在住の3歳から6歳の子どもを持つご家庭(夫婦参加可・お子様連れ可)

日時:2026年

1)2月 8日(日)10時30分~11時30分(定員10組)(終了しました)

2)2月21日(土)10時30分~11時30分(定員30組)

沢井先生の講演では、子どもの発達段階の凸凹を個性と捉え

その個性を捉えた遊びから興味関心を広げていくための働きかけのヒントをお伝えします。

ワークショップではエフバイタル社開発の「Baby Track Navi」を用いて子どもの発達状態が見える化の体験と、

それぞれの発達の特徴と強み、働きかけの工夫、遊びのレシピなど

新たな発見と、子どもの発達をどのように考えるかなどの意見交換を行います。

お申し込みはチラシのQRコード、または下記のURLからアクセスしてください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8PEz9XX-scek3BRRRSqRUp9-zv027-Hq6W1LUhHsbecJGqg/viewform

(2回のワークショップは品川区の多くのご親子の皆様にご参加いただき終了しました)

品川区の令和7年度ウェルビーイング・SDGs推進事業に採択された

エフバイタル株式会社による講演・ワークショップ。

第1回の2月8日(日)は都内でも珍しい積雪になるほどの雪でしたが

当日9組(1組は2月21日変更)の親子のご参加をいただきました。

沢井先生からぎゅっと凝縮された子どもの発達と親の関わり方についての講義に

うなづきながらメモを取る親御さんの姿が多数ありました。

続いてエフバイタル社の子どもを「観察する視点」のナビゲーションとなる

「ベビー・トラック・ナビ」体験では

スマホに表示される質問に答えながら日頃のわが子を思い浮かべる真剣な面持ちのご夫妻や

一緒に参加したお子さんと対話しながら入力する親御さんなど

子どもを見る目の解像度が一気にアップする時間となりました。

第2回(内容は第1回と同じ)は30組で開催予定。

お申し込みは下記をご覧ください。

対象:品川区在住の3歳から6歳の子どもを持つご家庭(夫婦参加可・お子様連れ可)

日時:2026年

1)2月 8日(日)10時30分~11時30分(定員10組)(終了しました)

2)2月21日(土)10時30分~11時30分(定員30組)

沢井先生の講演では、子どもの発達段階の凸凹を個性と捉え

その個性を捉えた遊びから興味関心を広げていくための働きかけのヒントをお伝えします。

ワークショップではエフバイタル社開発の「Baby Track Navi」を用いて子どもの発達状態が見える化の体験と、

それぞれの発達の特徴と強み、働きかけの工夫、遊びのレシピなど

新たな発見と、子どもの発達をどのように考えるかなどの意見交換を行います。

お申し込みはチラシのQRコード、または下記のURLからアクセスしてください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8PEz9XX-scek3BRRRSqRUp9-zv027-Hq6W1LUhHsbecJGqg/viewform

弊協会のシニアフェローであり、

子ども製品・保育の安全の専門家・所真里子さんが出演します!

テーマは

小さい子どもを守る証“子供PSCマーク”

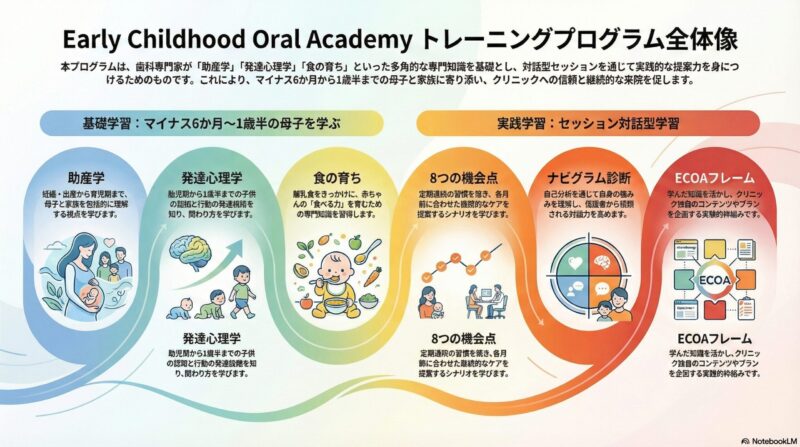

Early Childhood Oral Academy トレーニングプログラムの

第2期が2月4日(水)よりスタートします。

本プログラムは「マイナス6か月(妊娠期)」からの母子へ口腔ケア、

健康教育を目的としたアプローチを

歯科クリニック全体で構築するためのステップを全6日の工程で進めるものです。

助産学、胎児期からの発達、食の発達、コミュニケーションスキルなど

専門分野の講師と、対話型・セッション型で

クリニックオリジナルの施策を構築します。

日程は下記の通りです。

全日程10時~17時オンライン、会場受講のハイブリット開催です。

見学ご希望の方は

下記より「見学希望」「希望日」をご記載の上、

お問い合わせください。

2026年スタートいたしました!

本年もよろしくお願いいたします。

2025年は

私たちは新たに歯科クリニックのためのプログラムをスタートさせました。

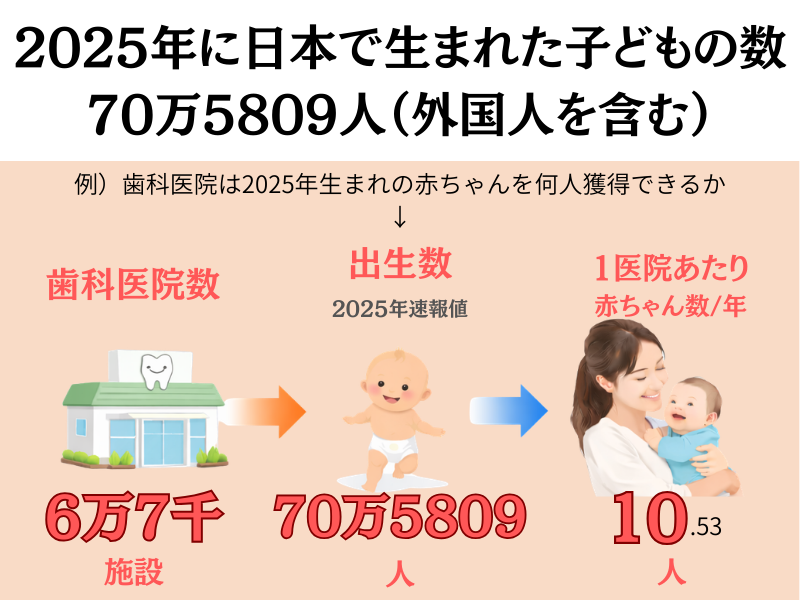

子どもの健やかな育ちを健康教育・学習という立ち位置から支える全国6万7千拠点の歯科医院の存在に大きな可能性を見出しております。

■オンデマンドから「リアルタイム」の対話へ

近年、リアル対面・オンライン・オンデマンド・動画学習など、学びのスタイルは多様化しました。

そして、2025年は改めて、オンタイムに対面(リアルでもオンラインでも)し、対話を重ねることに注力しました。

私共協会のスーパーバイザーやシニアフェローが提供する多様な知識・知見をインプットするだけではなく、

学んだ人は「その場」でアウトプットして「知識を落とし込み、自身の考えを組み立てる」、

この学びのプロセスが重要であると再認識した1年となりました。

2026年

さらに対話をかさね、多くの方と考えのやり取りを重ねながら

「こども成育デザイン」を推し進める仲間の輪を広げてまいります。

午年にちなんで駆け上がる年にしてまいりましょう!

日本こども成育協会一同より

こんにちは!理事の大塚千夏子です。

最近数字が気になっています。

特に、子どもに関わる数字は私たちに常に警鐘を鳴らしています。

厚生労働省が26日、人口動態統計の速報値を公表しました。

2025年に日本で生まれた子どもの数(外国人を含む)は70万5809人。

昨年末発表の推定値「日本人の出生数」66万5千人の数字よりは多く見えますが

この10年で3割減という事実は変わりません。

国の将来推計(2022年)では

2025年は77万4千人

2042年に70万1千人

と、推測されていました。

つまり、

国の予測よりも17年 も 早く70万人となり、

110%、もしくはそれ以上の速いスピードで人口減が進んでしまっています。

これが事実です。

日経新聞WEB版の記事に

“出生数は比較可能な1899年以降で最も少なく…”

という記述があり、すぐに調べてみました。

■出生数と人口

<127年前の明治時代>

1899年(明治32年)の出生数 138万人(人口:約4,400万人前後)

<日本が一番落ち込んだ第二次世界大戦終戦時>

1945年(昭和20年)の出生数 130~140万人推定(人口:約7200万人)

人口が1/3の明治時代、

多くの現役世代が戦地に散った終戦時、

子育て環境は今に比べて決してよいとは言えない時代でも

100万人を優に超える出生数です。

そして、経済的にも成熟し、戦争のない80年を経て

そこにあったのは人口減です。

出生数が100万人を切ったのが2016年

それから10年であっという間に3割減です。

私たちは少子・人口減社会の真っただ中にいます。

「少ない子どもは市場価値がない」などと考えていると大けがをします。

後手に回っている今だからこそ

「こども」を軸に考えなければなりません。

誰もが簡単に想像できることですが子どもの数が減ると何が起こるのでしょうか?

全ての分野において確実に顧客数が減る、ということです。

だからこそいち早く

良いサービス、よい製品、よい成育環境に

子どもを招き入れていく必要があります。

子どものことを考えていない製品やサービスに

子どもを奪われてはなりません。

国や行政はもちろんのこと、

どの業界も、大企業も、小さなグループも、

全分野、全世代において「子ども」の存在は必須です。

生まれた子どもの数を増やすことはできません。

数の問題はいきなり解決することはないのです。

今、私たちにできることは成育環境をより良く「変える」ことです。

それは、

すべての人が「子どもを歓迎する」ことです。

子ども連れの家族を見たら親愛の目で「よく見る」ことです。

そうすれば「最適な」アクションが生まれます。

これからも注視していきたいと思います。

日本こども成育協会フェローの所真里子です。

子どもの安全の専門家として研究を進める傍ら

事故防止のための監修、コラム執筆を行っています。

もうすぐ春! と言いたいところですが、

まだまだ寒い日が続きそうですね。

ダウンジャケット、帽子、マフラー、手袋・・・

寒さ対策の防寒着は

冬のお出かけの必須アイテムですが、思わぬ事故が起きています。

昨年12月に、北海道小樽市にあるスキー場に設置された

ベルトコンベア状のエスカレーター降り口で

5歳のお子さんが亡くなる事故がありました。

報道によると、

着ていた衣服等が巻き込まれた際に

首が圧迫されたことによる窒息死とのこと。

痛ましく悲しい事故ですが、

予測不能なアクシデントだったのでしょうか。

ガイド50と呼ばれる国際的な子どもの安全規格があり、

日本では2014年にJIS化されています。

この中に、次のような記述があります。

「可動体又は回転体(例えば、扇風機の羽根、(以下略))

との接触は、裂傷、外傷性切断又はその他の重大な傷害を引き起こすことがある。

このような接触は、髪の毛、服又は装身具が、

例えば、エスカレータ、

スキーヤーをロープで上まで引っ張っていくような装置としての

ロープリフト(中略)に挟まれたり、又は巻き込まれたりして、

頭皮の剥離、ひきずり、又は首の絞付けを引き起こすことがある。」

(「安全側面―規格及びその他の仕様書における子どもの安全指針」JIS Z 8050(ISO/IEC Guide 50 より)

事故の原因となった可動体(ベルトコンベア状のエスカレーター)は、

製品に潜む、子どもの安全を脅かすハザードとして挙げられています。

ですから、防ぐことができた事故ともいえます。

防寒対策として子どもに厚着をさせるとき、

体の動きを妨げるような状態になっていませんか?

また、大きすぎるサイズの衣服は、

何かに挟まれたり巻き込まれたりするたるみが生じやすくなります。

首回りにあるマフラー、帽子の飾り、フードなども出かける前に確認しましょう。

屋外イベントを主催する事業者さんは

安全対策の一つに、利用者の服装や装身具にも目を向けてください。

*******

日本こども成育協会では、

子ども向けイベント、ワークショップ、施設等の「安全の確認」に取り組んでいます。

ご相談等はこちらまでご連絡ください。

https://kodomoseiiku.jp/contact/

<執筆者プロフィール>

所真里子(ところ まりこ):子ども製品・保育の安全

【専門分野】

子どもの安全(製品安全、リスクマネジメント、事故予防)

日本子ども学会常任理事

製品安全対策優良企業表彰(経済産業省)審査委員

ISOガイド50(子どもの安全)JIS化委員

【略歴】

ベネッセコーポレーションに20年以上勤め、教材編集、子ども研究、知育玩具や通販

商品の事故事例分析や安全基準づくりに取り組む。在職中に日本女子大学大学院で子ど

もの事故予防を研究。

2013年保育の安全研究・教育センター設立に参加。2021年4月~2025年3月まで、消費

者庁政策調査員として、教育・保育施設、放課後児童クラブ、障害福祉施設、介護施設

等から提出される重大事故報告書(約2500件/年)の調査及び照会業務に従事。

現在は子どもの安全の専門家として、研修講師、保護者への安全講習、製品安全行政

の委員、企業へのアドバイス等を行っている。

<著書>

『イラストで学ぶ 保育者のための「ハザード」教室

~子どもの「危ない!」の見つけ方・伝え方~』(ぎょうせい)

こんにちは。歯科衛生士・こども成育インストラクターの宗田香織です。

子どもを学ぶと「こどもは模倣をして『わかること』『できること』を発達させることがわかります。

特に、生命活動に重要な「食べること」については「あかちゃん」側もこちらをよく観察しています。

子どもの前での日常のやり取りは子どもにそのまま模倣され苦笑いすることもしばしば。

私たちが親御さんに伝えることは

口腔内のケアだけでなく日頃の「模倣対象」としてのふるまいです。

離乳食の進め方や好き嫌いについて相談されることがあります。

そのようなご相談時のヒントとして

・離乳食に移る前から大人が食べている様子を見せる

・「いただきます。」 「ごちそうさまでした。」など食事の際の所作も見せる

・「今日のごはんは〇〇よ。」「あ〜いい匂いがする。」など目の前の食事のポジティブな発言をする

等をお伝えしています。

怖い顔をしてスプーンを口に運ぶよりも

こうした日常の親の姿が

お子さんの食べたい気持ちを育てるきっかけになることを

ママパパだけではなくお世話をする大人に知っていただきたいと考えています。

さらに、歯科だからできることとして

“5〜6ヶ月頃になるとそろそろ離乳食の準備に不安はないですか?

下の前歯は生えてきましたか?”

などの身体の成長について伺うことができます。

誰もが子どもの口の中の様子がよくわからないものです。

また、自治体の歯科健診に行っていないようであれば

「ぜひお子さんのお口を見せに来てください。」とお声掛けします。

“歯医者は痛くなってからじゃないと行っちゃいけない”

と思っている方はとても多いので、

「むし歯じゃないのに行っていいんですか?!」

「歯が生えてない子どもでも見てくれるんですか?!」

と大変驚かれるますが、私たち歯科医療従事者としては

子どももおとなもお口の健康を確かめるために来て欲しいですし

歯だけではなくお口の動きや発達状況も見せて欲しいのです。

特にお子さんであれば、

なるべく早い頃から・むし歯や歯周病のお口の病気や歯並びなどの

心配ごと(子どもにとっては痛いこと)が起こる前に

歯医者さんを身近な存在として生活に取り込んでおくことが

子どもにとって大きなメリットにつながります。

お口の健康を一緒に考えてくれる「楽しい」パートナーがいることは

“子どもの人生”において大切です。

つまり、

信頼できる歯科医院が、家族の健康のために子育て生活の最寄りに常駐している、

そんな環境をつくることが子どもへの最大のプレゼントなのです。

そのような視点で改めて歯科のできることを見回すと

まだまだ伝えられることはたくさんある、ということを日々感じています。

<当記事執筆者プロフィール>

宗田 香織(歯科衛生士)

1996年 東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校を卒業後一般歯科や審美・矯正歯科などにて勤務。

2000年 Dr岡本・Dr竹内よりスウェーデン歯周病学を学び、歯周治療・メンテナンス・

インプラント予防管理を中心に歯科クリニックに勤務。

2018年10月よりこども成育インストラクター〈食専科〉として活動中。

こんにちは。歯科衛生士・こども成育インストラクターの宗田香織です。

2026年もあっという間に2月に入り節分も過ぎました。

皆さんはどんなところに春の気配を感じていますか?

私は先日梅園に出かけました。

今年は暖冬の影響で開花が例年より2週間前後も早いそうで、

早咲きの品種では5〜6部咲きの幹もあり園内に漂う梅の花の香りに深く癒されました。

年々環境の変化によって四季の移り変わりが速くなっている…

と、梅の花を眺めながらそんなことを感じていたら、

子どもの成長発達や周りの大人の関わり方へと思いが巡りました。

子どもにいろいろなことを “早く”できるようになって欲しいという親心からか、

目の前のお子さんの成長発達の段階を飛び越した早いタイミングでのアプローチはよく見られます。

実は、それが子どもにとっても親にとってもストレスとなり

結果として、思ったように育児が進まずママパパが悩むことになっています。

例えば、お子さんの離乳食についても・・・

『乳歯はまだ生えていないけれど、

調べるともう始める月齢だから離乳食を始めた。

でも食べてくれない。』

というお悩みをクリニックでも相談されることが何度かありました。

この子はどうして?と悩んでいるママやパパの心の内が痛いほどわかります。

と同時に

“お子さんの成長発達に見合ったタイミングかな?”

“離乳食を始める環境は整っているかな?”

…と、少し気がかりになり、どのように質問をしたらいいか考えます。

育児書やネットで離乳食を始めるタイミングを調べると

“生後5〜6ヶ月頃”

“下の前歯が生えたら”

などの目安が出てくると思います。

これらの条件は、あくまでも【目安】です。

“生後5ヶ月になったから離乳食が食べられる”

“1日でも早く始めた方がちゃんと成長(育児)できている証拠”

とはならないのです。

まさに情報におぼれている状態です。

焦らず目の前のお子さんの成長発達の様子をよく観察して

お子さんの“食べたい”という気持ちが育っているか?を

見逃さないために助けが必要です。

では、そんなお悩みをお持ちのママパパに

私達は具体的にどんなサポートができるでしょうか。

例えば、

・ママパパの食べている物や様子に身を乗り出し手を伸ばす

・大人が食べているのを観てお子さんがモゴモゴ口を動かし自分の手指を口に入れる

・食べ物の匂いがするとよだれがとまらない

こういったことがお子さんの行動にありますか?と、

具体的に思い浮かべられるシーンを質問します。

「うーん、まだかな…」となれば

離乳食開始にはすこし早いですね、となります。

「よだれを出しながらほしそうに手を伸ばすんです!」となれば

それは食べたい気持ちが育っている表れですよ、

食事や食べ物に対するお子さんの反応や様子をよく観てママやパパも楽しんでくださいね!

と、チャレンジを促すことができます。

育児書やネット情報はその子に合った情報にはなっていません。

なので、子どもを観察するための情報整理が必要なのです。

専門家は「質問上手」でありたいものです。

そして、質問の回答をもとに「情報整理」をする。

知っていることをただ伝えるののではなく、

相手が使えるように整理して手渡すことが大事ですね。

次回は「はいしゃさんを子育て生活に常駐させるには?」をお届けします。

<当記事執筆者プロフィール>

宗田 香織(歯科衛生士)

1996年 東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校を卒業後一般歯科や審美・矯正歯科などにて勤務。

2000年 Dr岡本・Dr竹内よりスウェーデン歯周病学を学び、歯周治療・メンテナンス・

インプラント予防管理を中心に歯科クリニックに勤務。

2018年10月よりこども成育インストラクター〈食専科〉として活動中。

こんにちは。

一般社団法人日本こども成育協会 理事の大塚千夏子です。

現在、協会では「行動指針(仮)」の策定に取り組んでいます。

「いまさら?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

正直に言えば、これまでの協会の活動範囲では、不文律でも何とかなってきた、というのが実情でした。

ただ、いざ「行動指針をつくろう」となると、

「はい、これです」と簡単に言語化できるものではありません。

現在は理事の沢井先生と、時間をかけて議論を重ねています。

沢井先生から最初にいただいたアドバイスは、

ユニセフの 「子どもの権利とビジネス原則」 をまずきちんと理解すること。

そこから

SONY、HONDAといった世界企業の行動指針にも目を通しながら、

これから私たちがどのような価値観を大切にし、

私たちと共に活動する方々と、どのような「約束」を結んでいくのかを考えています。

そうした中で、私自身が強く心を動かされたのが、

沢井先生から促されて閲覧した

日本ラグビー協会のホームページにある

「ラグビーの5つのコアバリュー」 というページでした。

少し個人的な話になりますが、

亡き父は、1952年にラグビー日本代表としてプレーしていました。

プレイヤーとしての父のことは知らないのですが、

我が家には自然と「ラグビー」がありました。

このスポーツが持つ誠実さは、

よく「ノーサイド」という言葉で語られますが、

それだけでは語り尽くせない「面白さ」があると、

幼いころからずっと感じていました。

あらためて日本ラグビー協会サイトの

深い階層に置かれている「5つのコアバリュー」のページを読み進めると、

私が感じ取ってきたラグビーの魅力の“骨格”が、そこに言語化されていると感じたのです。

品位・情熱・結束・規律・尊重

だからこそ、

体格も特性も異なる選手がそれぞれの強みを生かし、

チームの勝利のために挑戦し、

思いきりぶつかり合い、結果に責任を持つ。

そして、試合が終われば互いを称え合う。

このスポーツが長く愛されてきた背景には、

競技を支える明確な倫理観と価値観があったのだと、腑に落ちました。

日本こども成育協会も、様々な専門分野から

豊富な経験を持つ方々が集まってくださり価値を生み出しています。

個々人が最高のパフォーマンスを発揮するためにも

「これがあるから安心してチャレンジできる」

「何か問題が起きたとき、ここに立ち戻る」

「見えない課題を洗い出すときの拠りどころにする」

などの、参画者がいつでも参照し顧みる指針は必要です。

組織が安全に、そしてスピーディに発展していくためには、

行動や思考の基盤となる「協会の姿勢」を示すことが不可欠なのだと、

改めて認識しました。

ピアジェの発達段階説でいうと、

9〜10歳頃は「具体的操作期」の最終段階。

具体的な事象を論理的に考えられるようになり、

次の「形式的操作期」へ向けて、一気に階段を上るタイミングです。

こう考えると、

「行動指針(仮)」の策定は、

いまの協会の発達段階において、まさに必要なワークなのだと思います。

行動指針を皆さまにご覧いただける段階になりましたら、

あらためてご報告いたします。

ーーーーー

■子どもの権利とビジネス原則

https://www.unicef.or.jp/csr/pdf/csr.pdf

■HONDA

https://global.honda/jp/guide/philosophy.html

■SONY

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf

■ラグビーの5つのコアバリュー

https://www.rugby-japan.jp/future/corevalues

ーーーーー

こんにちは!

理事の大塚千夏子です。

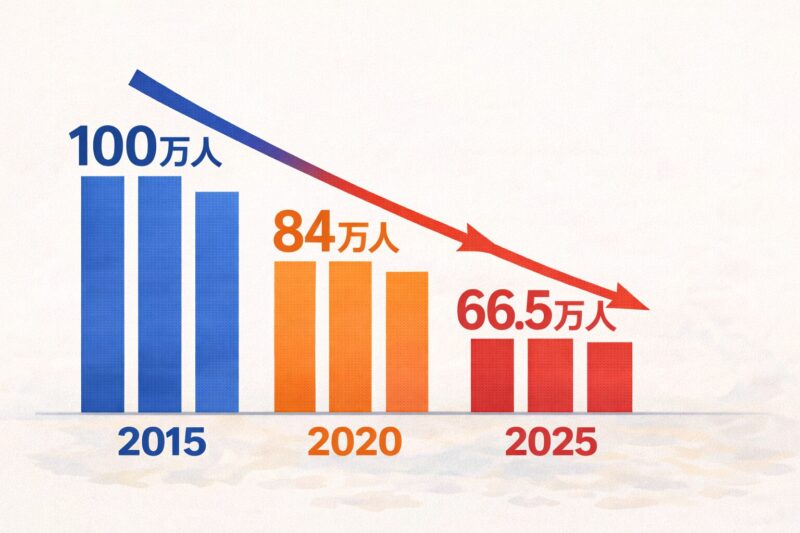

2025年の日本における出生数は

と推計されています。

少子化の話題になると、

「こども市場はこれから厳しい」と結論付ける人は多いでしょう。

ですが実際はどうなのでしょうか?

今回は、

「ベビー用品・関連サービス(/ベビー関連ビジネス)」市場規模を手がかりに、

2015年・2020年・2025年(時点の最新推計)を並べて見ます。

出生数とともに市場規模を比較することで、「縮小」市場の現状が見えてきます。

■ 2015年:出生数 100万人超・市場は約3.4兆円

2015年の日本の出生数は、100万5,721人と報告されています。

一方、ベビー用品市場規模は、このころ約 3.41兆円 。

但し当時から出生数は減少傾向にあり、

100万人を下回るのも時間の問題とされていました。

■ 2020年:出生数 約84万人・市場は約4.31兆円

2020年の出生数は 84万835人。

これは2015年から約15%減少しています。

にもかかわらず、同年のベビー用品市場規模は 約4.23兆円 と、

それまでの5年間で +約0.9兆円の拡大 を見せています。

コロナ禍の影響から特に知育玩具・サービス関連が伸びた背景もあり、

家庭での需要がこの年の数字に大きく影響を与えています。

■ 2025年:出生数 推計 約66万5千人・市場は約4.45兆円(推計)

2025年の出生数は、政府統計の速報ベースや推計から

約66万5千人 とされ、過去最少水準が見込まれています。

それでも、

ベビー用品市場規模の最新推計は 約4.45兆円(2024年ベース)と、

2015年比で1兆円以上の増加が見られます。

■ 出生数減少は“市場が消える”ことを意味しない?

ただし、これまで通りでは目の前の市場は消滅する。

出生数はこの10年間で 約35%以上の減少 を示しています。

しかし市場規模は逆に増加傾向にあり、

消費者ニーズの質的変化が最も大きな理由です。

単純計算ですが、

つまり、出生数が減っても

1人の子どもに対する支出はむしろ増えている

と言えるのです。

しかし、今まで通りのアプローチでは子どもの数と共に減少します。

たとえば、ベビーフードなど、

市場から撤退する企業のニュースがありました。

子どもの数の減少がそのままダメージにつながる

既存製品やサービスは退場していきます。

■赤ちゃんの可能性

現在、共働き世代は70%、

男性の育児休業取得率は40%を超えて来ています。

市場の主役のライフスタイルや志向はどんどん変化していきます。

一方、少子化の流れは止まりません。

それでも、

「子ども」と「親」の成育環境を豊かにすることは社会の活力に直結します。

人口減少、少子化社会にあっても

「赤ちゃん」の可能性を最大にする「成育デザイン」を

私たちは求めていきたいと考えています。

・本記事は、矢野経済研究所調査に基づく報道および

同社プレスリリース記載の数値を参照しています。

2015年値は、2016年値と前年比からの逆算による推計です。

こどもの心理発達と行動を7つの領域から観察することで、それぞろえの領域で「今できていること」と「これからできること」を見つけ、こどもの状や胃や個性に合わせた適切なコミュニケーションを生み出すことができます。

この講座では「こどもの今」を多角的に観察するためのアプローチをお伝えします。