いま、子どもから青年、親世代から高齢者に至るまでの多世代が、

一人ひとりの 「こども」 に寄り添い、子どもの本質を見つめ「こどもを学ぶ社会」が求められています。

日本こども成育協会は、次代を担う子ども(0 歳~ 10 歳ごろ)の成長と発達を理解し、子ども一人ひとりが、自立した個人としてひとしく健やかに育つことができるよう、

最適な成育環境(人間・空間・時間・情報システム)の構築を目指します。

子どもの成育環境にあるモノやコトを創り出すことを「こども成育デザイン」と呼んでいます。

「育つ子ども」と「育てる大人」の幸福に配慮した「こども成育デザイン」が、

あらゆる産業やコミュニティにおいて、実現するように本協会は、発達心理学および子どもの成育に関する

諸科学の知見に基づいて製品やサービスの開発、人材育成の支援を行います。

現在、本協会では以下の「 3 つの視点」から子どもを学び、成育環境を構築する事業を行っています。

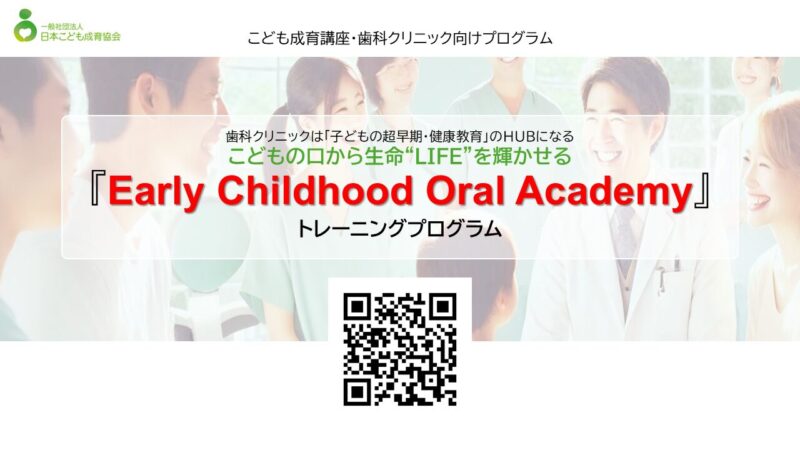

2025年は

私たちは新たに歯科クリニックのためのプログラムをスタートさせました。

子どもの健やかな育ちを健康教育・学習という立ち位置から支える全国6万7千拠点の歯科医院の存在に大きな可能性を見出しております。

■オンデマンドから「リアルタイム」の対話へ

近年、リアル対面・オンライン・オンデマンド・動画学習など、学びのスタイルは多様化しました。

そして、2025年は改めて、オンタイムに対面(リアルでもオンラインでも)し、対話を重ねることに注力しました。

私共協会のスーパーバイザーやシニアフェローが提供する多様な知識・知見をインプットするだけではなく、

学んだ人は「その場」でアウトプットして「知識を落とし込み、自身の考えを組み立てる」、

この学びのプロセスが重要であると再認識した1年となりました。

2026年

さらに対話をかさね、多くの方と考えのやり取りを重ねながら

「こども成育デザイン」を推し進める仲間の輪を広げてまいります。

よき年末年始をお過ごしください。

=======

日本こども成育協会の冬期休暇

2025年12月29日~2026年1月4日です。

=======

2025年は

私たちは新たに歯科クリニックのためのプログラムをスタートさせました。

子どもの健やかな育ちを健康教育・学習という立ち位置から支える全国6万7千拠点の歯科医院の存在に大きな可能性を見出しております。

■オンデマンドから「リアルタイム」の対話へ

近年、リアル対面・オンライン・オンデマンド・動画学習など、学びのスタイルは多様化しました。

そして、2025年は改めて、オンタイムに対面(リアルでもオンラインでも)し、対話を重ねることに注力しました。

私共協会のスーパーバイザーやシニアフェローが提供する多様な知識・知見をインプットするだけではなく、

学んだ人は「その場」でアウトプットして「知識を落とし込み、自身の考えを組み立てる」、

この学びのプロセスが重要であると再認識した1年となりました。

2026年

さらに対話をかさね、多くの方と考えのやり取りを重ねながら

「こども成育デザイン」を推し進める仲間の輪を広げてまいります。

よき年末年始をお過ごしください。

=======

日本こども成育協会の冬期休暇

2025年12月29日~2026年1月4日です。

=======

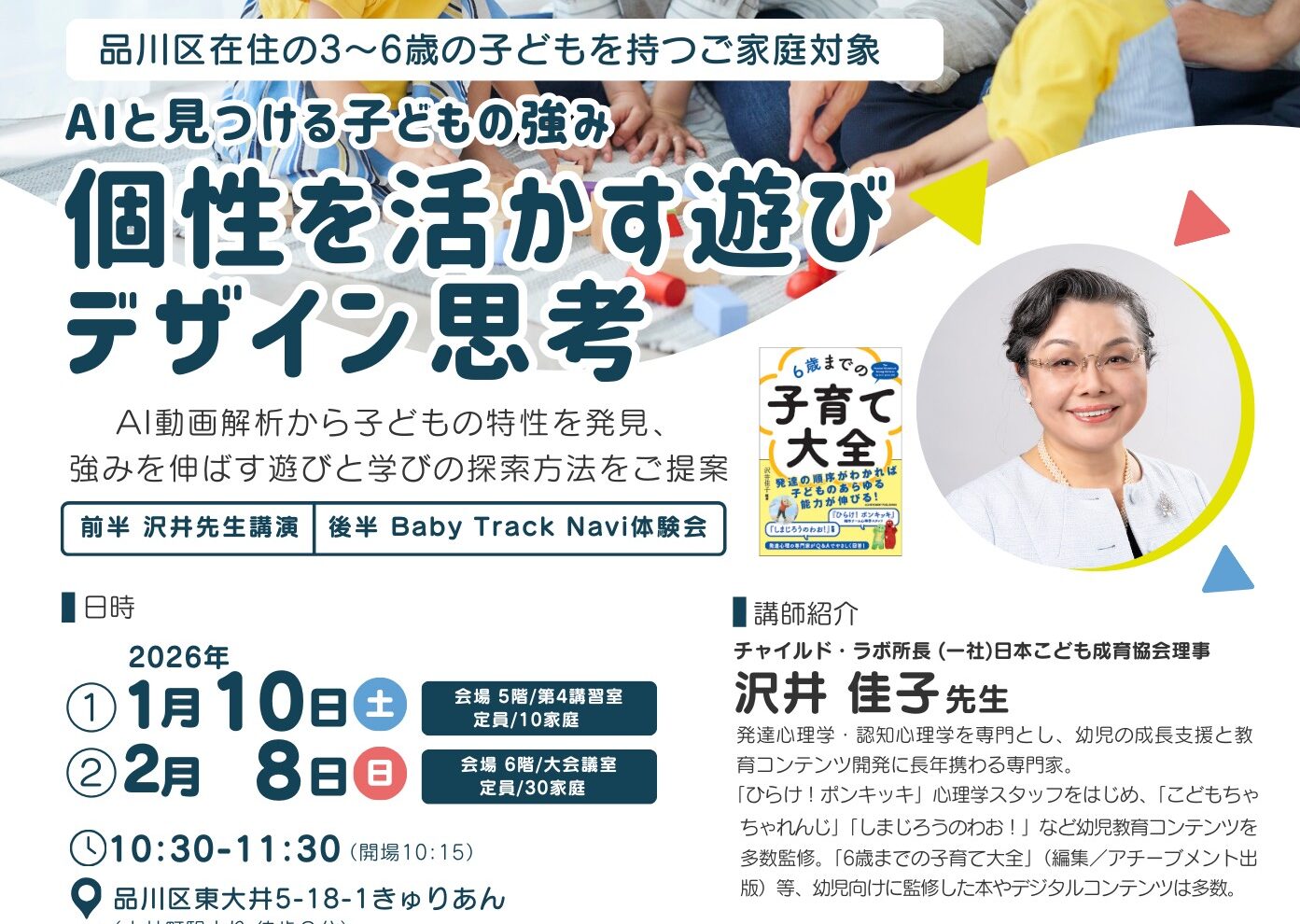

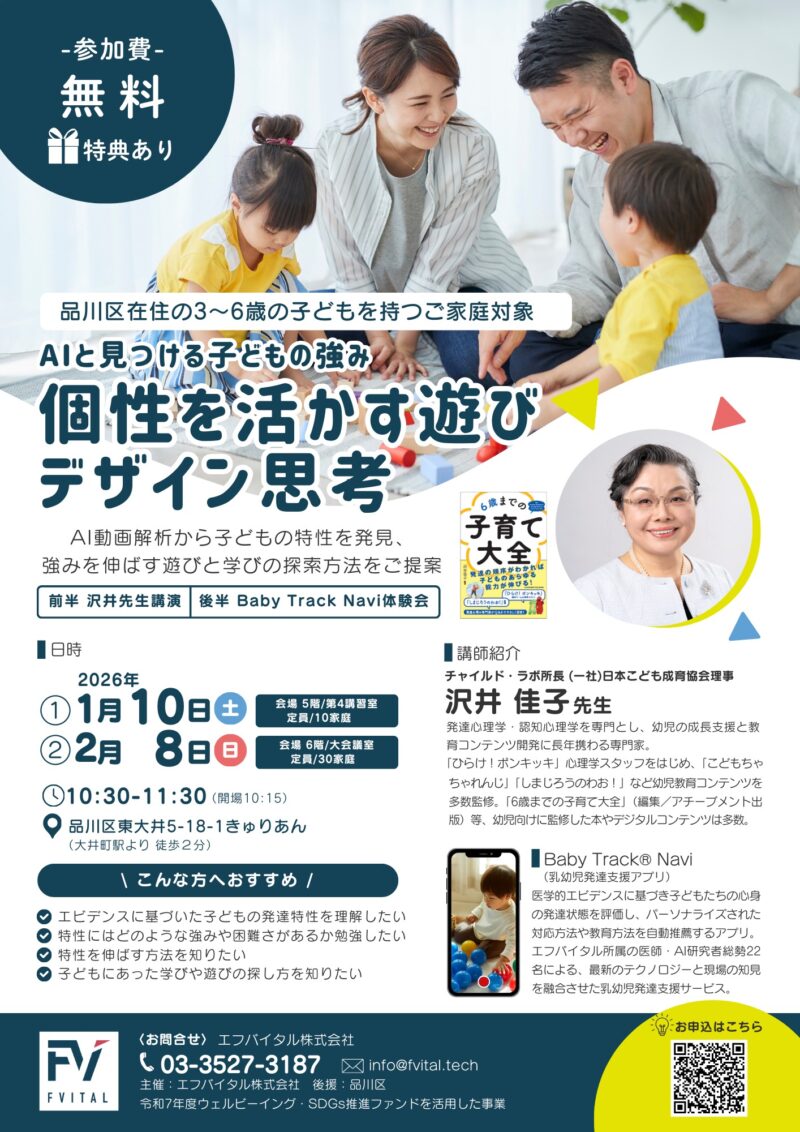

品川区の令和7年度ウェルビーイング・SDGs推進事業に採択されたエフバイタル株式会社による講演・ワークショップに

弊協会理事・沢井佳子先生が登壇します。

対象:品川区在住の3歳から6歳の子どもを持つご家庭(夫婦参加可・お子様連れ可)

日時:2026年

1)1月10日(土)10時30分~11時30分(定員10組)

2)2月8日(日)10時30分~11時30分(定員30組)

沢井先生の講演では、子どもの発達段階の凸凹を個性と捉え

その個性を捉えた遊びから興味関心を広げていくための働きかけのヒントをお伝えします。

ワークショップではエフバイタル社開発の「Baby Track Navi」を用いて子どもの発達状態が見える化の体験と、

それぞれの発達の特徴と強み、働きかけの工夫、遊びのレシピなど

新たな発見と、子どもの発達をどのように考えるかなどの意見交換を行います。

お申し込みはチラシのQRコード、または下記のURLからアクセスしてください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8PEz9XX-scek3BRRRSqRUp9-zv027-Hq6W1LUhHsbecJGqg/viewform

マイナビ子育てサイトの「教育」カテゴリーページに

日本こども成育協会シニアフェローの戸次佳子(べっき よしこ)先生監修による

が掲載されました!

戸次先生のような先生に出会えればみんな算数が好きになるのではないか?と期待が高まります。

下記より是非ご覧ください。

監修記事はこちら

https://kosodate.mynavi.jp/articles/42979

■第2期/3期の日程は下記のとおりです(2025年12月1日時点)

こんにちは。

歯科衛生士・こども成育インストラクターの宗田香織です。

冬の寒さを感じる日々が続くようになりました。

風邪やインフルエンザの対策はどうしていますか?

年末年始は外食やパーティーなども増える時期なので、

私は以下のことを意識しています。

◎帰宅時や食前の手洗い・うがい

◎いつもよりゆっくり寝る

◎日常食で整える

先日クリニックに来院した患者さんも

「今のところ風邪やインフルエンザの予防はできているけれど、

やっぱりこの時期身体が疲れますね〜。

家の食事でバランスよく食べるようにしています。」

と、仰っていました。

この時期こういった会話をすると頭に思い浮かぶのは

新年の食の行事“七草粥”です。

1月7日に食卓に並ぶ献立ですが私は年末の時点ですでに楽しみな一品です。

1月7日(人日の節句)に邪気を払い無病息災を願って

春の七草を入れて炊いたお粥を食べる習わしです。

日本では、季節の変わり目ごとに

身体に必要な旬の食材で癒し労る食事や習慣がたくさんあります。

こどもの頃は

『今日のご飯はお粥だけかぁ、もう少しボリュームのあるものか食べたいな…』

と感じたこともありましたが、

年末年始の食や睡眠などの生活の乱れによって疲れた身体、

特に胃腸には優しく理にかなっているのだなと年々身に染みます。

そして、

こどもの頃に春の七草を祖父母と口ずさんだりしたのも良い思い出です。

栄養補給や味覚だけでなく、

それぞれの食にまつわる思い出は日々の食や心を豊かにしてくれます。

毎年“春の七草セット”をスーパーで手にしながら

♪芹(せり)、薺(なずな)、御形(ごぎょう)、繁縷(はこべら)、仏の座(ほとけのざ)、菘(すずな)、蘿蔔(すずしろ)春の七草〜♪

と、祖父母と一緒に口ずさんで覚えたメロディーが脳内再生されます。

思い出と共に、

青々とした草や一緒に食べる梅干しの味を思い出し

唾液が出るのも身体の機能をあげることにも繋がります。

唾液がたくさん出ると自浄作用で口の中の環境も整い

むし歯や歯周病予防だけでなく、風邪やインフルエンザなどの

感染症対策にもなります。

身体には日々の生活習慣で自然に健康にする力が備わっています。

ご家庭や園でも、

来年も様々な年間行事を活用して

健康・健口(けんこう)習慣を取り入れてみるのはいかがでしょうか。

どうぞ良いお年をお迎えください。

<当記事執筆者プロフィール>

宗田 香織(歯科衛生士)

1996年 東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校を卒業後一般歯科や審美・矯正歯科などにて勤務。

2000年 Dr岡本・Dr竹内よりスウェーデン歯周病学を学び、歯周治療・メンテナンス・

インプラント予防管理を中心に歯科クリニックに勤務。

2018年10月よりこども成育インストラクター〈食専科〉アンバサダーとしても活動中。

「うちの子が算数嫌いになったらどうしよう…」

日本こども成育協会・理事の大塚千夏子です。

正に算数嫌いの王道を進み、いまだに苦手意識から逃れられない大人です。

もうすぐ小学校、または小学校低学年の子どもを持つ

親御さんの心配ごとでは、

学校で学ぶ科目の苦手意識を生まないように

「今からうちの子に何をさせたらいいでしょうか?」

という声が多く挙がってきます。

実際に、

・早くから塾に通わせる

・子ども用英会話のコンテンツを利用する

・小学校受験用の絵画教室

などもあるようです。

そのような特別な手段を設けるもの「親心」ではありますが

ご家庭、園・学校などで日常的に行っていることも侮れないものです。

クリスマスやお正月の特別なシーズンは

子どもと一緒に過ごす時間が多くなる + みんなで分ける

というシーンが多くなります。

そのような時が、実はチャンスです!

「何人いるかな?」

「みんな同じように分けよう!」

と、考える機会にしてはいかがでしょうか?

算数に強くなってもらいたいという願いから

数唱を何度も言わせたり

練習問題を数多く解かせてみたり

ただ数げいこを重ねるようなことをする前に

数を扱う楽しさを知ってもらいたい、とお話し下さったのは

協会のシニアフェローである戸次佳子(べっきよしこ)先生です。

マイナビ子育てのWEBサイトとエプソン販売のコラボ記事へ掲載する

算数問題の監修をした際に戸次先生は、

ーーーー

練習問題をただ解くのではなく、

「どういう意味?」と考える力を育てることが重要です。

算数は生活の中に当たり前に存在します。

例えば…

ピザを分ける → 「1/8ってどういうこと?」を体感

お菓子をお友達で分ける → 「等しく分けるって?」を実感

こうした体験を通して、数字の裏にある意味を理解していくことが、

算数への苦手意識を減らし「楽しい」に変えるポイントです。

ーーーー

と解説しています。

また、子どもが問題を解いたり、考えているときには

ーーーー

・親がすぐに解き方を教えてしまわない

・答えの正誤だけに注目しない

・子どもがどう考えたかのプロセスを見る

重要なのは、結果ではなく考える過程を観察すること。

文章題や絵を使った問題は、子どもの思考を引き出すのに適しています。

ーーーー

と、大人側の注意点もお話しくださいました。

実際に戸次先生が問題を解いている親子さんと一緒に出演している

動画をご覧いただけます。

エプソン販売の公式YouTubeに動画を是非、ご覧ください。

日本こども成育協会フェローの所真里子です。

子どもの安全の専門家として研究を進める傍ら事故防止のための監修、コラム執筆を行っています。

先月の記事で、

ゲームの景品や参加賞等をお子さんにご用意するときの注意点についてご紹介しました。

※前回記事はこの記事の最下部にリンクがあります

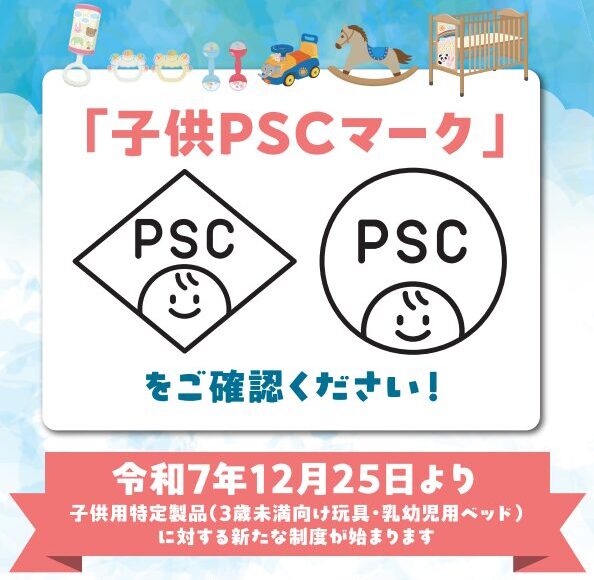

今月は、

12月25日より始まる「子供PSCマーク」について紹介します。

消費生活用製品安全法という法律を改正して作られたマーク。

法律がバックにある制度です。

PSCマークとは消費生活用製品安全法に基づいて、

経済産業省が認定した安全基準を満たした製品(特定製品)に付けられるマークです。

*PSCは「Product Safety of Consumer Products」(消費生活用製品の安全)の略です。

例えば、ライター、家庭用の圧力なべ、石油ストーブ等に付けられています。

家庭で使われる製品のなかでも事故が起きた場合に

火災等、命にかかわるような事故になりやすいものが特定製品に指定されています。

今回、子どもの命を脅かすような事故の発生を防止するための取組みとして、

法律を改正して、「子供用特定製品」という枠組みが創設されました。

この「子供用特定製品」に付けられるマークが

「子供PSCマーク」です。

新しく作られた「子供用特定製品」にまず指定されたのは

玩具(3歳未満向け)と乳幼児用ベッドの2つです。

玩具について

令和7年12月25日以降に製造・輸入される玩具(3歳未満向け)には

子供PSCマークを表示しないと

法令違反となります。

12月15日より前に製造・輸入された玩具は対象外ですので

しばらくマークのあるものとないものが混在することになります。

何でも口に入れやすい2歳頃までは小さな部品や球形のものを

喉に詰まらせて命を落とすような重大事故が多く起きています。

これまでも

3歳未満を対象にしたおもちゃ・玩具の安全基準は厳しく設定されてきましたが、

法律で規制することで、より安全を担保できる環境を作ることができます。

「子供PSCマーク」は子どもの安全のために法改正して作ったマークです。

マーク付きの製品を積極的に選ぶ、

マーク付きの製品を選択して使用しているかどうかを周囲にも確認する、

こうした意識と行動が事故やけがを防ぐ意識につながります。

12月25日以降、パッケージや製品情報を見るときに注目してみてください。

参考:経済産業省作成の広報資料

https://www.meti.go.jp/product_safety/kodomo/pdf/kodomopsc_customer.pdf

前回記事:安易に選んでいませんか?お子さんへの景品・おまけ・ご褒美プレゼント

https://kodomoseiiku.jp/blog/251107-2/

*******

日本こども成育協会では、子ども向けイベント、

ワークショップ、施設等の「安全の確認」に取り組んでいます。

ご相談等はこちらまでご連絡ください。

https://kodomoseiiku.jp/contact/

<執筆者プロフィール>

所真里子(ところ まりこ):子ども製品・保育の安全

【専門分野】

子どもの安全(製品安全、リスクマネジメント、事故予防)

日本子ども学会常任理事

製品安全対策優良企業表彰(経済産業省)審査委員

ISOガイド50(子どもの安全)JIS化委員

【略歴】

ベネッセコーポレーションに20年以上勤め、教材編集、子ども研究、知育玩具や通販

商品の事故事例分析や安全基準づくりに取り組む。在職中に日本女子大学大学院で子ど

もの事故予防を研究。

2013年保育の安全研究・教育センター設立に参加。2021年4月~2025年3月まで、消費

者庁政策調査員として、教育・保育施設、放課後児童クラブ、障害福祉施設、介護施設

等から提出される重大事故報告書(約2500件/年)の調査及び照会業務に従事。

現在は子どもの安全の専門家として、研修講師、保護者への安全講習、製品安全行政

の委員、企業へのアドバイス等を行っている。

<著書>

『イラストで学ぶ 保育者のための「ハザード」教室

~子どもの「危ない!」の見つけ方・伝え方~』(ぎょうせい

こんにちは、歯科衛生士・こども成育インストラクターの宗田香織です。

突然ですが質問です。

コップから水を飲む方法を教えてください。

と、聞かれて、その方法を説明できる人はどのくらいいるでしょうか。

実際に、コップに口をつけて、ごくりと飲み込むまで手順を考えると

意外といろいろなことを行っていることに気づきます。

飲み物を飲む時の口の動きは、

◎コップの飲み口の下側に下唇をつける

◎上唇は飲み口には付かない状態で少しすぼめる

◎コップを斜めにしてすぼめた唇に合わせて液体を流し込む

◎下唇で飲み口から飲み物をこぼさず口へ運ぶ

◎上唇で飲み物の温度、粘性、を感知し、流し込む量などを調整する

こうした手続きを経て

唇や口腔内の粘膜の火傷や誤嚥の防止をしながら安全に飲み物を摂取しています。

今は外出先でも、気軽に好きな飲み物を手に入れて街角で飲み物を飲むことができます。

それは、ペットボトルという蓋つきの持ち運びに便利な容器があるからです。

いつでも水分補給ができるようにカバンの中にいつも1本入れて持ち歩いている人も多いでしょう。

子どもの習い事やスポーツの活動においても、飲水タイムを設けて

ペットボトルから水分を摂取することが増えました。

コロナ禍前であれば、1本のペットボトルで回し飲みすることも。

口をつけずに飲む技を習得している子どもの姿もよく見かけました。

そうした背景から、

ここ数年でペットボトルからの飲み方に「気になる傾向」が見て取れます。

▲下唇は飲み口についているが口を大きく開けて流し込む

→大量の飲み物が一気に入る→むせる

▲ペットボトルの縁全体に唇全体をつけて吸うようにして飲む

→口の中の細菌がペットボトル内に大量に入る

歯科衛生士目線でとても気になる飲み方です。

ひとつは、唇の動きを使って調節しながら飲む口腔機能が育たないリスク。

もう一つは衛生面のリスクです。

こういった飲み方をしたペットボトルを長時間放置したり

炎天下で保管していたりしてしまうとどうなるでしょうか?

たくさんの種類の細菌が莫大に増殖します。

「水を飲む」

大人も子どもも、

むし歯だけではなく様々な健康リスクに繋がるので飲み方の基本を改めて確認しておくと良いですね。

<当記事執筆者プロフィール>

宗田 香織(歯科衛生士)

1996年 東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校を卒業後一般歯科や審美・矯正歯科などにて勤務。

2000年 Dr岡本・Dr竹内よりスウェーデン歯周病学を学び、歯周治療・メンテナンス・

インプラント予防管理を中心に歯科クリニックに勤務。

2018年10月よりこども成育インストラクター〈食専科〉アンバサダーとしても活動中。

こんにちは、歯科衛生士・こども成育インストラクターの宗田香織です。

子どものいる環境でお仕事をされている方から聞いた話です。

子どものスポーツ指導者や親御さんから「飲水」に関わる困りごとの相談が多いそうです

『飲まないで戻って来る子どもがいる』

『水筒の飲み物が減っていない』

子どもに水分摂取(補給)の大切さを指導することの難しさと共に、

スポーツドリンクなど糖分の含まれている飲料とむし歯の関係も伝えなければなりません。

そのうえで、私からは

矯正中のお子さんがいる場合は、給水タイムで気をつけていただきたいポイントがありますよ、とお話ししました。

そこで、今回は

歯科衛生士の視点から特に近年増えている歯科矯正治療中の給水時のポイントについてお伝えします。

私がこどもの頃(30〜40年前)は、歯科矯正治療をすることが珍しく、小中学生の時にはクラスまたは学年に1人いるかいないか…程度でした。

こどもの顎の成長(歯並びの良し悪し)や、歯科の方針(むし歯治療中心か予防中心か)の違いなど、年代ごとに変わってきた日本の歯科医療の特徴もあります。

けれど、同世代の方が大人になってから『若い頃に矯正しておけば良かった。』『親はなんでしてくれなかったのか。』『矯正した方が将来的に健康にも良いって言われたらやっていたのに。』とお話しされる方も多いのも実状です。

もちろん、全ての方に矯正治療が必要なわけでは無いこと、どんな治療にも必ずリスクやデメリットがあることも考慮して、まずはよく相談することが大切ですが、

私がこどもの頃と比べると歯科矯正をすることに対しての患者さんのハードルは低くなったと感じます。

子どもの歯科矯正治療にはいくつか種類があります。

①ステージの違い

・小児における主に顎骨の成長を促す矯正治療

・乳歯と永久歯の生え替わりの時期〜永久歯が生えてから歯並びを改善する矯正治療

②器具の種類

・マウスピースタイプ

・ワイヤータイプ

その他にも様々な歯科矯正治療の方法や器具があります。

歯科矯正治療に必要なレントゲン・歯列模型・3Dスキャンなどの検査や資料からどんな矯正がどのタイミングで必要かを精査します。

成人の方でワイヤー矯正をしている場合は

“歯みがきがしにくそう”

“食べ物があちこちに詰まってむし歯になりやすそう”

と、イメージがしやすい分、食べ物の選択や食べ方に気を使ったり歯みがきを丁寧にしたりするなど口腔ケアの意識が高まります。

しかし、子どもはそのように連想するのが難しく、周りの大人のサポートが重要です。

また、飲み物の種類については見落としやすいものです。

特にスポーツ時や熱中症対策の給水として糖分が含まれている飲み物を頻繁に摂取すると、むし歯のリスクがぐっと上がってしまうことは盲点になりがちです。

ワイヤー矯正だけでなくマウスピース矯正でも甘い飲み物とむし歯の関係は考慮しないといけません。

マウスピース矯正は自分で好きなタイミングで着脱ができる事と目立たないという利点からこどもから大人まで多く取り入れられます。

食事の時はマウスピースを外しますが、

水分ならマウスピースをしたまま摂取できます。

クリニックでは、糖分が含まれる飲み物を「マウスピースをしたまま」摂取しないように指導をします。

理由は、マウスピースと歯の隙間に甘い飲み物が入り込み長時間密着すること。

そこで、むし歯を作る細菌が繁殖し酸を出すことで歯の脱灰(溶かされる)が起こるからです。つまり、むし歯のリスクが上がります。

また、スポーツドリンクや果汁には酸が含まれていることが殆どで、これにより酸蝕症(さんしょくしょう:酸により歯が溶けること)になることもあります。

“では、マウスピースを外して飲んで、またすぐ付ければ良いですか?”

という質問もよくありますが、

甘い飲み物が口の中に残っているので、そのままマウスピースを付けずに必ず「水で」うがいをするようにお伝えしたり、水分摂取そのものを「水」にするように提案したりします。

子どもの健康を考えて行う水分摂取。

子どもの口腔環境に注目して「ひとりひとりの状況」に合わせた指導を心掛けたいものです。

<当記事執筆者プロフィール>

宗田 香織(歯科衛生士)

1996年 東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校を卒業後一般歯科や審美・矯正歯科などにて勤務。

2000年 Dr岡本・Dr竹内よりスウェーデン歯周病学を学び、歯周治療・メンテナンス・

インプラント予防管理を中心に歯科クリニックに勤務。

2018年10月よりこども成育インストラクター〈食専科〉アンバサダーとしても活動中。

こんにちは!理事の大塚千夏子です。

前回に引き続き

山形県鶴岡市にある屋内遊戯施設KIDS DOME SORAI訪問のレポートです。

アクティブな「アソビバ」から階下へ進むと

「ツクルバ」があります。

目の前に広がる工作スペースを囲むように素材のラックがきれいに並んでいます。

道具もいろいろ

素材もいろいろ

これから何つくろう?と思わず考えをめぐらしてしまいます。

平日の午前中で子どもは少ない時間帯でしたが

工具を見ながら

「これでこうしたら作れるんじゃない?」と思案している小学生親子や

「粘土をかしてください!」とカウンターでカラーの粘土を受け取る幼児親子など、

親と子でここでの時間を楽しむす姿が見えました。

フロアを囲む壁面を眺めながら「いい!」と思う仕掛けがありました。

コンテナの中に

木くずや紙管、木っ端、色のついた段ボールの切れ端、布、タイル、卵のパック、いろいろな形の透明素材などがあれこれ集めてあるエリアがありました。

ふと見上げると「発明のモト」と書かれた貼り紙。

そして、企業のロゴが書かれていました。

ここは、この施設を応援する地元企業が普段なら廃棄する「つかえるそざい」を提供しているエリアです。

「リサイクル」という文脈ではなく

「これでナニつくる?」と素材が語りかけてくる仕掛けは

まっさらな素材以上に謎解きをするような楽しさがにじみだしています。

もうひとつは、道具や素材の並ぶ壁面にしつらえられた本棚。

子どもの空間らしい絵本や図鑑が並んでいるのだと思って近づいてみると…

親子であそべる「おりがみ」/ サイエンス大図鑑 / 世界で一番美しい分子図鑑…

書店では決して同じレイヤーに、並ばない本がさりげなく意図をもって並んでいる。

子どもを子ども扱いしない姿勢を感じるキュレーションの力を感じました。

どんなに難しいことでも、手に取って目にする機会があれば、子どもの興味関心を引き起こすきっかけになり、

「まだ早い」などという大人の忖度は無粋であると語りかけられているようでした。

この地に根差して発展した荻生徂徠の「徂徠学」の

「古い時代の辞句や文章を直接読む」という姿勢がここにもしっかりと根差していることがうかがえました。

今日は何しよう?

と思った時に、

ここに来れば「何かが始まる」

そんなスタート地点になる「場」であると感じました。

一度目的地に据えて訪れてみることをお勧めします。

ーーーーーーー

KIDS DOME SORAI (キッズドームソライ)

山形県鶴岡市北京田字下鳥ノ巣6-1

https://www.sorai.shonai.inc/

見学可能・土日祝の子どもの利用は予約をお勧めします。

ーーーーーーー

こどもの心理発達と行動を7つの領域から観察することで、それぞろえの領域で「今できていること」と「これからできること」を見つけ、こどもの状や胃や個性に合わせた適切なコミュニケーションを生み出すことができます。

この講座では「こどもの今」を多角的に観察するためのアプローチをお伝えします。