こんにちは!日本こども成育協会フェローの所真里子です。

子どもの安全の専門家として研究を進める傍ら

事故防止のための監修、コラム執筆を行っています。

これから年末にかけて、

子ども会のようなお子さんが集まるパーティ、

お子さんのいるファミリーが集まる行事やイベントが

多く開かれる時期になります。

お子さんたちのために

クイズやゲームの景品、参加賞のプレゼント等を

ご用意することも多いのではないでしょうか。

予算や個数などの制限はありますが、

購入する前に確認してほしいことがあります。

「安心してプレゼントできるものですか?」

■おもちゃ・玩具=子どもに配慮したものとは限らない

一般に、おもちゃ・玩具は子どものためのもの。

しかし、残念ながら「安全なもの」とは限りません。

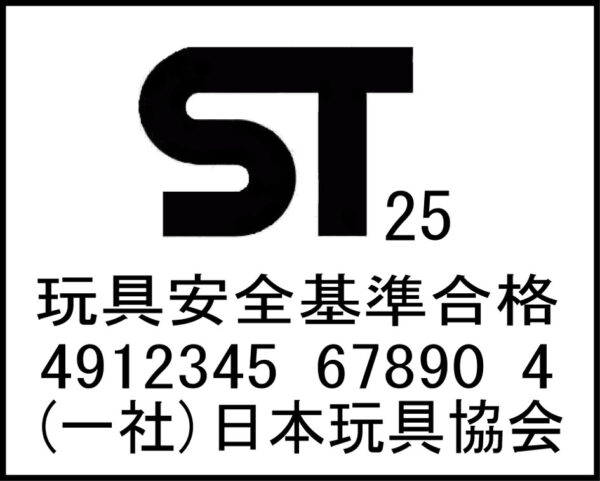

玩具の安全基準(ST)がありますが、STマークがない玩具はたくさんあります。

また、小さいお子さん向けに見えるけれど「対象年齢6歳以上」と表示されているものもあります。

■対象年齢は「安全に使える年齢の目安」

おもちゃ・玩具には、対象年齢が表示されています。

対象年齢には、安全面(安全に使える目安)と、発達面(遊びやすさや学びの目安)の

2つの意味があります。

対象年齢が合ったものを使わないと、

事故やケガが起きる可能性があるだけでなく、発達の面でも適していません。

参考:「子どもの発育段階において与える相応しい玩具の年齢別、種類別の対応表」(日本玩具協会)

https://www.toys.or.jp/st/pdf/st_kodomo_hatsuiku_nenrei_toy.pdf

■対象年齢3歳以上、6歳以上は要注意

何でも口に入れやすい2歳頃までは誤嚥誤嚥による窒息等のおそれがあるため

小さな部品、球形のものは要注意。

そのため、3歳未満を対象にしたおもちゃ・玩具の安全基準は

厳しく設定されています。

いっぽう、対象年齢が3歳以上になると安全基準がだいぶ緩くなり、

小さな部品やとがった部分のあるおもちゃ・玩具になります。

安全基準を満たすためにはコストもかかりますから、

景品用等、価格が安いものは対象年齢3歳以上のものが多い印象です。

■見た目で決めず、表示を確認

お子さんが喜びそうなネーミングやパッケージのおもちゃ・玩具はたくさんあります。

景品やプレゼントなので見た目も大切ですが、

お子さんに差し上げる場合は表示も確認してください。

ネットで販売しているものには対象年齢が明記していないものもあります。

念のため、販売元に問い合わせをしてから購入することをお勧めします。

「安心してプレゼントできるもの」

を選んでくださいね。

*******

日本こども成育協会では、子ども向けイベント、ワークショップ、施設等の「安全の確認」に取り組んでいます。ご相談等はこちらまでご連絡ください。https://kodomoseiiku.jp/contact/

<執筆者プロフィール>

所真里子(ところ まりこ):子ども製品・保育の安全

【専門分野】

子どもの安全(製品安全、リスクマネジメント、事故予防)

日本子ども学会常任理事

製品安全対策優良企業表彰(経済産業省)審査委員

ISOガイド50(子どもの安全)JIS化委員

【略歴】

ベネッセコーポレーションに20年以上勤め、教材編集、子ども研究、知育玩具や通販

商品の事故事例分析や安全基準づくりに取り組む。在職中に日本女子大学大学院で子ど

もの事故予防を研究。

2013年保育の安全研究・教育センター設立に参加。2021年4月~2025年3月まで、消費

者庁政策調査員として、教育・保育施設、放課後児童クラブ、障害福祉施設、介護施設

等から提出される重大事故報告書(約2500件/年)の調査及び照会業務に従事。

現在は子どもの安全の専門家として、研修講師、保護者への安全講習、製品安全行政

の委員、企業へのアドバイス等を行っている。

<著書>

『イラストで学ぶ 保育者のための「ハザード」教室

~子どもの「危ない!」の見つけ方・伝え方~』(ぎょうせい)