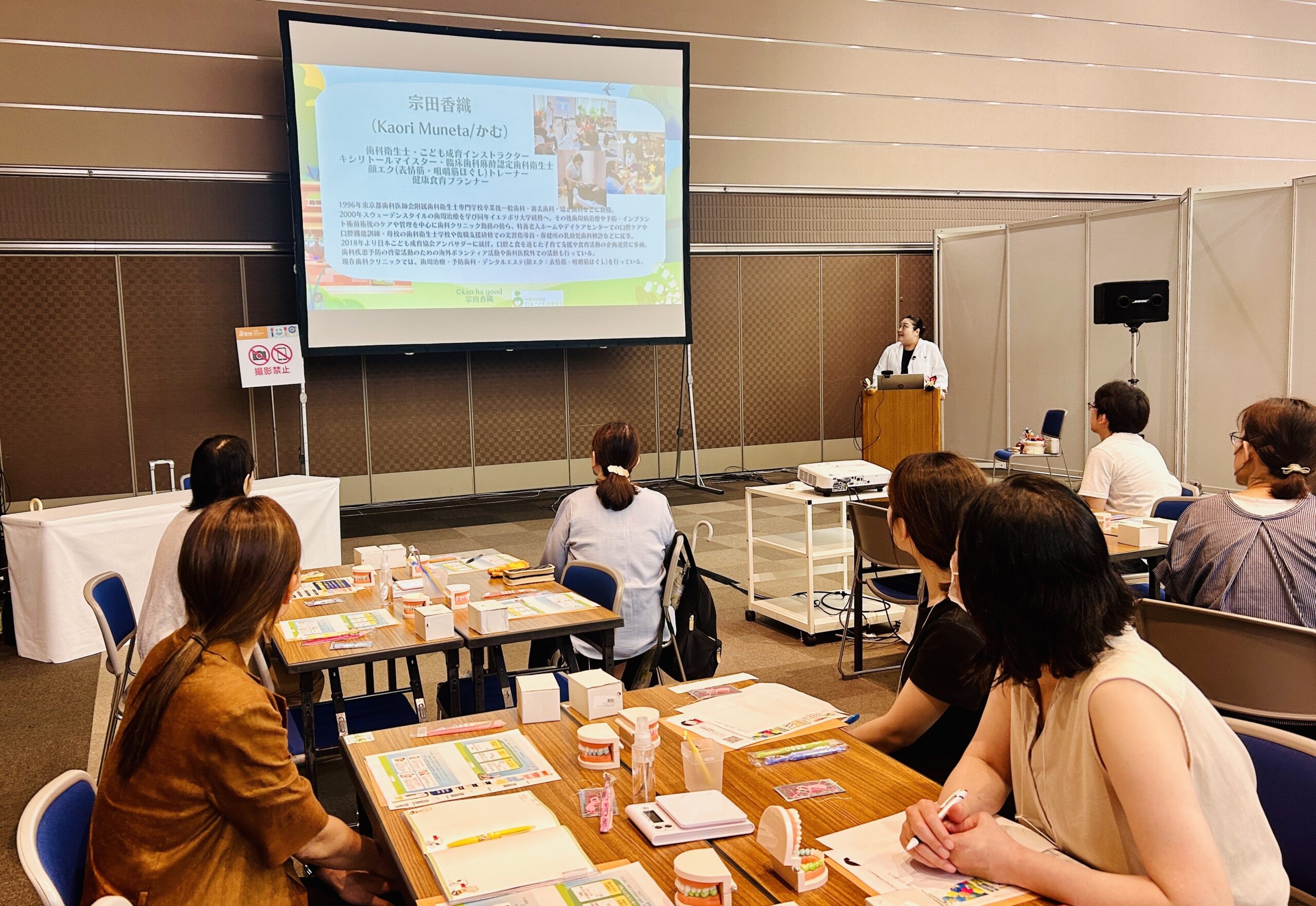

こんにちは。歯科衛生士・こども成育インストラクターの宗田香織です。

7/17(木)に【保育博WEST 2025】にて、

主に保育士さん向けの歯磨きワークショップに登壇しました。

そこで、今回のブログではワークショップレポートをお届けします。

■初めての保育博

保育業界でお勤めの方はよく御存じかと思いますが、

私は実際の会場に伺うのは今回が初めてでした。

ワークショップのご依頼をいただき、

日本こども成育協会の大塚理事と

“子どもの歯について保育士さんはどんな疑問やお困りごとがあるのか?”

“どんなワークショップにしたら現場でお役に立てる内容になるか?”

“どうしたら保育士さんが保護者の方の安心に繋がる情報が手渡せるか?”

打ち合わせの段階から、

保護者向けワークショップの時とは

一味違う緊張感を持ちながら準備を始めました。

衛生管理の基準の変更により

保育園で歯みがきを行う機会が減っています。

反面、

保護者から受ける相談やお困り事として

歯みがきについての質問は変わらず多いそうです。

そうした背景から

実践機会が減った保育事業者の方が

自信を持ってお答えできるように構成しました。

■大雨の中会場入り

ワークショップ当日は

新幹線が一時的に運転中止になるほどの大雨。

私たちも無事に大阪の会場に到着できるか…

と不安もありましたが無事に会場入りし

顎模型(歯の模型)の準備を進めていたところ、

保育園に勤務している保育士と歯科衛生士の方が

お声をかけてくださりとても嬉しいご縁もありました。

悪天候のせいか来場者数がピタッと止まり

会場の人が少なくなったこともあり

ご参加の人数は少なかったものの、

ワークショップ参加者の皆さんは

歯磨きや歯の事に大変興味を持っていらしてくださいました。

■いよいよワークショップスタート

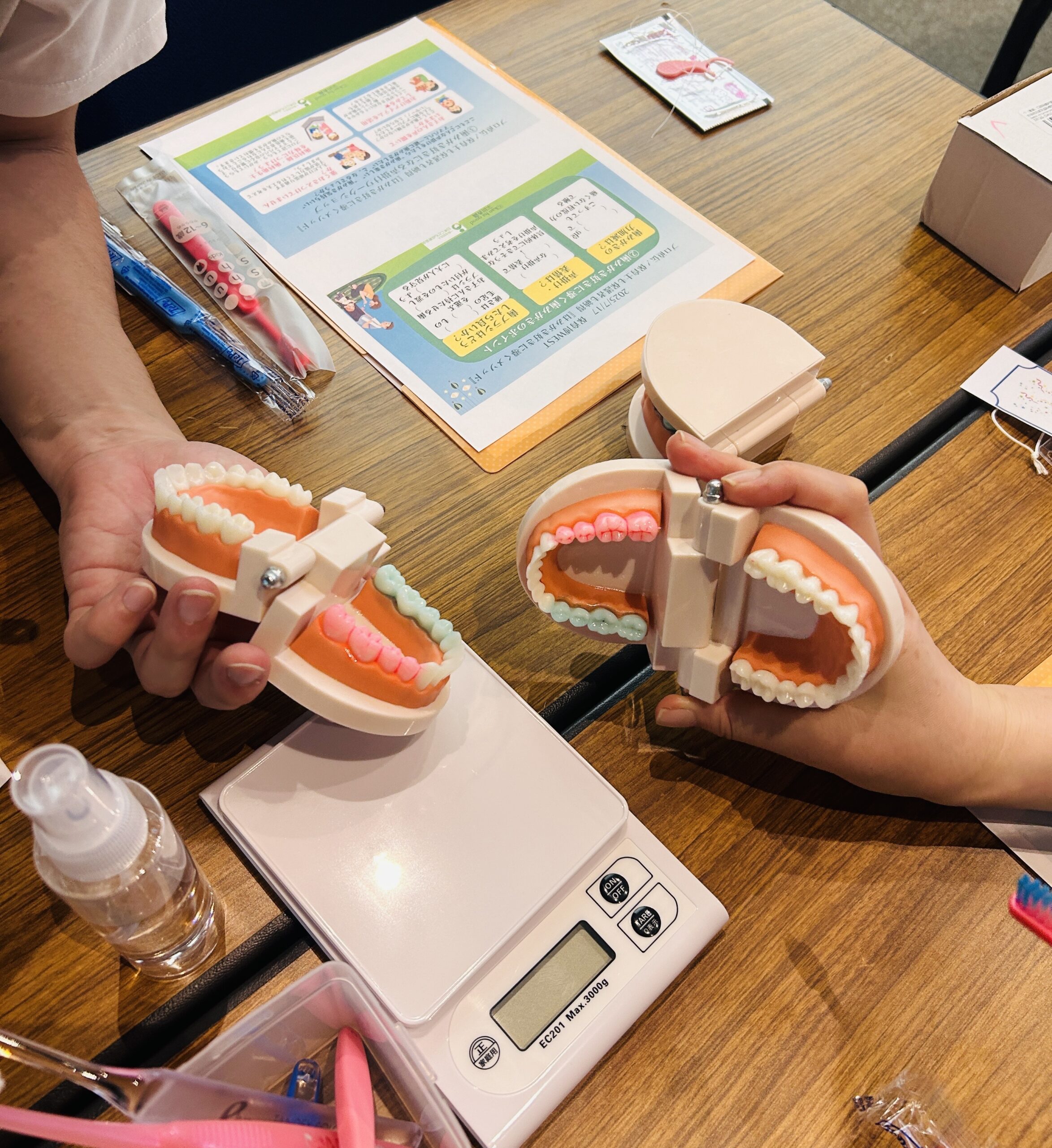

ワークショップでは顎模型を使って

『歯みがき競争』を体験していただきました。

まずは普段のご自身の歯みがきを再現していただき

歯垢(プラーク:細菌の塊)に見立てたマーカーが

取れるかどうかをグループごとに競争していただきました。

以前、歯みがき競争のワークショップを開催した時には、

お子さんのみや親子での参加をメインにしていたため

今回ように大人だけ場合、

雰囲気になるか?満足していただけるのか?

心配と共にワクワクしながらスタートしました。

■歯みがき競争で楽しく歯みがきのコツを掴む

歯みがき競争では皆さん真剣に取り組んでくださいました。

ねらい通り(笑)

いつもの磨き方ではなかなかきれいにならず悪戦苦闘、

特に

①歯と歯の間

②歯の根元

③奥歯の嚙み合わせの溝

の汚れが残ります。

実は、この3つは

“むし歯または歯周病の好発部位”なのです。

その理由は

『歯ブラシだけではプラークが取れにくい場所』

『歯ブラシを丁寧に動かさないと取れない場所』だからです。

また、プラークが取れないと

“力ずくでゴシゴシ”

“歯ブラシのふり幅が大きく”

動作が大きくなりがちです。

しかし、

こちらも先程の3つの細かい部分は

歯ブラシの毛先が良く当たらず

プラークを取り残してしまいます。

顎模型で歯みがき競争をして

プラークの残っている様子を観察していただきながら、

その上で、歯みがきのコツをお伝えしました。

それを踏まえて再度顎模型で歯みがきすると・・・

みるみるプラークが取れていきます。

「ポイントを絞ると歯の汚れってこんなに軽い力で取れるんだ!」

「頑張り過ぎると返って磨き残しにつながるし痛くて子供は嫌がるんですね。」

「歯ブラシだけじゃなくて、フロスや歯間ブラシを使った方が良いって思った。」

など、体験・実感していただき嬉しいお声をいただきました。

今回はここまで、続きは来週。

ワークショップで伝えた「唾液の役割」についてです。

ーーーーーー

ブログ筆者:宗田 香織(歯科衛生士)

1996年 東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校を卒業後一般歯科や審美・矯正歯科などにて勤務。

2000年 Dr岡本・Dr竹内よりスウェーデン歯周病学を学び、歯周治療・メンテナンス・

インプラント予防管理を中心に歯科クリニックに勤務。

2018年10月よりこども成育インストラクター〈食専科〉アンバサダーとしても活動中。